阅读地址:http://culture.gog.com.cn/system/2014/12/23/013994157.shtml

跨界链接城市与乡村

12月20日,由花旗集团基金会资助,花旗贵州手工业发展项目小组指导,贵州师范大学自然保护与社区发展研究中心和贵州日报小梅访谈栏目主办,菩一菩文化有限公司和贵州省人类学学会承办,贵州盛华职业学院文化传承中心、贵州师范学院职业技术学院、“绝对贵州”创意设计联盟团队和贵州野鹿盖茶叶有限公司协办,跨界(2)系列活动在“菩空间”开幕。

据介绍,跨界(2)活动包括尘仪式展览、民艺风物展览、《蓝花公益基金》青年妇女手艺传习资助计划启动仪式三项内容。

2012年,花旗贵州手工业发展项目成功地举行跨界公益文化沙龙活动,以手工纸为媒介和艺术绘画的结合,诠释传统手艺和现代生活艺术的衔接。

时隔两年,2014跨界(2)民艺风物展再次进入观众视野,这次的“跨界”在更大的不同群体范围内寻求更多形式的合作、交流和互动,并在以多种传统手艺为工作手段和媒介的基础上,探知贵州民艺的生活价值,提升手工艺品的生活艺术性,探讨手艺人进入市场的可持续发展能力。

花旗贵州手工业发展项目已经实施了5年,开幕式上,项目负责人、贵州师范大学教授任晓冬介绍:“在目标上,我们把文化传承,经济发展和环境保护三个方面结合起来,以推动少数民族村寨的可持续发展。”

任晓冬说:“民族文化发展的重点在于传承和创新,而传承的关键在于年轻人有意愿为他们的文化传承做出努力,为他们的文化感到骄傲和自豪,推动乡村与城市的互动。”

“尘仪式”和“民艺风物”

据主办方介绍,本次展览有两个主题,“尘仪式”和“民艺风物”。

“尘仪式”尝试用社会学、人类学的思考呈现从土里生长出来的“原乡”的生活方式,以设计师设计、乡村手艺人制作的陶器为媒介回头看生命本身,追溯乡土生活的起源。

策展人、设计师赵怡说:“制陶伴随着人类社会的发展与前进的脚步,与人的生活息息相关,我们从没有想过做艺术品,而是恋上制陶的内在体验,在制作陶器的过程中感受生活与生命的气息。展览可能是一次返乡,一个自我返回的过程,不存在好坏之别。和工匠做陶时进入的真实生活情境,达成的人与人之间的感情互动真实共处,才是意义本身。尘是没有意义的,展览本身不需要符号设置。”

“民艺风物”主题中的“民艺”是“以实用为主导、以服务于民众的生活为目的而制作的器物”。城市生活日益繁盛之际,回归文化的思潮不可阻挡地兴盛起来。展览力图呈现保存本土文化根系之后现代审美,发现民众日常生活中的民艺之美。以生活艺术和艺术生活为表达方式,发现贵州民艺的现代价值,协助城市和乡村“生活世界”彼此融合沟通,是这个展览主题所要表达的内涵。

“尘仪式”中展出的陶器采用贞丰县挽澜乡窑上村的陶土和工艺,由设计师赵怡设计,邀当地手艺人徐亮参与制作。同时展出的还有艺术家尝试以手工纸创作的油画,呈现跨界多层面的沟通和文化融合意识。展览现场还有花旗贵州手工业发展项目支持的丹寨、雷山、贞丰等地10余个手工制作协会制作的刺绣、蜡染、手工纸。还包括贵州师范学院职业技术学院的同学们手工制作的工艺品,包括耳环、抱枕、象棋、茶席、墙画等等。贵州盛华职业学院文化传承中心也带了他们制作的民族娃娃、枫香染、蜡画、刺绣包、抱枕、桌席等。

开幕式上,贵阳市美协主席曹琼德认为,这次展览在民族手工艺和现代设计的结合上做了一次有意义的探索,为贵州民族手工艺的发展提供了一个可以参考的范本。

“蓝花基金”资助手艺传习

2013年举办的“《蓝花叙事》新书发布暨部分藏品展”上,志愿者小组发起成立“蓝花公益基金”。这次展览还设立了“蓝花基金”奖,评选出8项优秀展览作品,分别命名《蓝花基金》传承奖、创新奖、薪火奖、守望奖。“这里有传统的手工,有和现代设计结合的手工作品,有完全时尚的刺绣,看到这些作品,我对贵州乡村手工艺的发展有了更坚定的信心!”贵州省文联主席、贵州省文史馆馆长顾久在评奖时这样说道,他期待看到更多讲述传统故事,和古老民族文化链接的手工作品。

现代设计和传统民艺的融合,创新发展让优美的古老文化具有浓烈的现实观照性。创新不仅看传统文化的认同、识别和使用,也重它们在生活空间转换的实用性和功能性。现代包装设计、工业设计等和传统手艺的发展融合,在贵州还属于起始阶段,两次“跨界”为这个融合做出探索和尝试。

此次活动,将启动《蓝花公益基金》青年妇女手艺传习资助计划,计划资助10位丹寨县制作蜡染的苗族妇女。

贵州民艺风物的再发现和认同之旅,正在出发……

作者: 兰岚 杨兴波 编辑: 郭邱磊

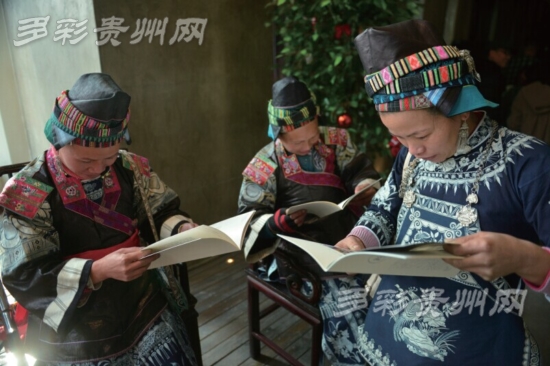

蜡染女艺人特地从丹寨赶来看展览

民间风物展览现场吸引不少艺术界朋友

展出的陶瓷作品展出的陶瓷作品